Im Rahmen der Souveränen IT-Strategie befasst sich dieser Artikel mit dem Teilbereich der souveränen Datenspeicherung. Er unterscheidet zwischen Basisspeichern und Dateiablagen, zeigt Vor- und Nachteile auf, erläutert welche Lösungen für welche Unternehmensgrößen geeignet sind und nennt mögliche Produkte und Hersteller.

Basisspeicher

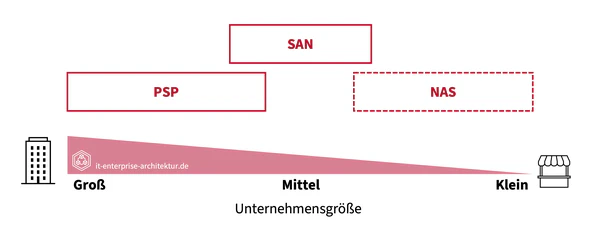

Basisspeicher arbeiten auf einer tiefen technischen Ebene (“Block-Level”) und bilden die Grundlage für alle Speicher im Unternehmen. Auf ihnen bauen sowohl Anwendungs- und Datenbankspeicher als auch Dateiablagen, Objektspeicher und interne Cloud-Systeme auf. Basisspeicher werden vor allem in sehr großen, großen und teilweise auch in mittelständischen Unternehmen eingesetzt. Für kleinere Unternehmen mit weniger anspruchsvollen Workloads ist diese Technologie überdimensioniert.

Der Einsatz dieser Systeme in den eigenen Räumlichkeiten bietet Unternehmen den unschätzbaren Vorteil, die physisch vor Ort vorhandenen Daten direkt kontrollieren zu können. Dies ermöglicht nicht nur eine schnelle Reaktion bei Sicherheitsvorfällen, sondern auch die strikte Einhaltung interner und gesetzlicher Datenschutzbestimmungen. Gerade in Branchen, in denen sensible personenbezogene oder staatlich regulierte Daten verarbeitet werden, ist der physische Standort der Server oft ein entscheidendes Argument für diese Art der Speicherung.

Primärspeicherplattformen

Primary Storage Platforms (PSP, Primärspeicherplattformen) sind hochleistungsfähige Speichersysteme, die die primären, d.h. die „heißen“ Daten von Unternehmensanwendungen verwalten. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, einen sehr schnellen und zuverlässigen Datenzugriff und eine hochleistungsfähige Datenverarbeitung zu ermöglichen. Ihre Hauptmerkmale sind eine sehr hohe Performance und Zuverlässigkeit: Sie bieten sehr geringe Latenzzeiten und einen hohen Datendurchsatz, was sie ideal für kritische, leistungsabhängige Anwendungen macht. Darüber hinaus sind sie so konzipiert, dass sie die unmittelbaren Anforderungen einer großen IT erfüllen, die ihre wichtigsten Unternehmensanwendungen intern betreiben möchte.

Für eine souveräne IT mit lokaler Datenhaltung sind Primary Storage Systeme von zentraler Bedeutung, da sie

- Datenhoheit gewährleisten: Durch die lokale Speicherung der Daten behalten Unternehmen die volle Kontrolle - ein entscheidender Aspekt für Datenschutz und Compliance.

- Sicherheit und Unabhängigkeit erhöhen: Lokale Speichersysteme reduzieren die Abhängigkeit von externen Cloud-Anbietern und bieten damit mehr Sicherheit vor externen Einflüssen und Datenschutzrisiken.

- Optimale Performance für geschäftskritische Anwendungen bieten: Die schnelle Verfügbarkeit von Daten trägt wesentlich zur Performance und Stabilität der IT-Infrastruktur bei.

Kurz zusammengefasst: Primärspeicherplattformen sind die Rückgratspeicher einer modernen IT-Umgebung, die nicht nur optimale Performance bieten, sondern auch die Voraussetzungen für eine sichere und souveräne Datenhaltung im eigenen Haus schaffen. Je nach Szenario können die nachfolgenden Speicheroptionen auf diesen PSPs aufbauen. Allerdings sind die Investitions- und Betriebskosten für PSP nicht unerheblich. Auch deshalb sind sie vor allem eine Lösung für größere Unternehmen und Konzerne. Für kleine und mittlere Unternehmen sind diese Lösungen überdimensioniert.

Die führenden Unternehmen im Gartner-Quadranten für Primärspeicherplattformen sind die Systeme von Dell (PowerMax, PowerStore und PowerFlex SDS Produkte), HPE (Alletra Familie), IBM (Flash Systems) und NetApp (AFF, ASA, FAS, E, EF und ONTAP Serien). Ganz vorne im Quadrant der Leader ist Pure Storage mit der FlashArray Familie.

Mit sehr viel Know-how im Unternehmen können Primärspeicher auch mit Standardhardware und der Software Ceph selbst gebaut werden. Damit kann sich ein Unternehmen sogar von der Abhängigkeit eines einzelnen Anbieters lösen.

SAN

Etwas kleiner als PSPs - und daher auch für mittlere und kleine Unternehmen geeignet - sind SAN-Systeme zur lokalen Datenspeicherung.

Ein SAN (Storage Area Network) ist ein spezialisiertes, dediziertes Netzwerk, das den Zugriff auf Speicherressourcen auf Blockebene ermöglicht. Es verbindet Server mit Speichergeräten über Hochgeschwindigkeitsverbindungen und arbeitet auf der Ebene von Datenblöcken, was eine schnelle und zuverlässige Datenübertragung gewährleistet. Diese Architektur ermöglicht eine zentrale Speicherverwaltung, so dass verschiedene Server gleichzeitig und effizient auf gemeinsame Speicherressourcen zugreifen können.

Im Unternehmensalltag wird ein SAN vor allem in Rechenzentren und virtualisierten Umgebungen eingesetzt, wo hohe Leistungsanforderungen und große Datenmengen typisch sind. Es sorgt für eine optimierte Datenbereitstellung für geschäftskritische Anwendungen, minimiert Ausfallzeiten und ermöglicht eine flexible Skalierung der Speicherressourcen. Damit trägt das SAN wesentlich zur Verbesserung der IT-Infrastruktur bei, indem es den reibungslosen Betrieb, die zentrale Verwaltung und den schnellen Zugriff auf wichtige Daten sicherstellt.

Die oben genannten Anbieter von PSPs haben auch SAN-Systeme im Angebot. Darüber hinaus gibt es für mittlere und kleinere Unternehmen auch Lösungen von Synology und QNAP.

Dateiablage

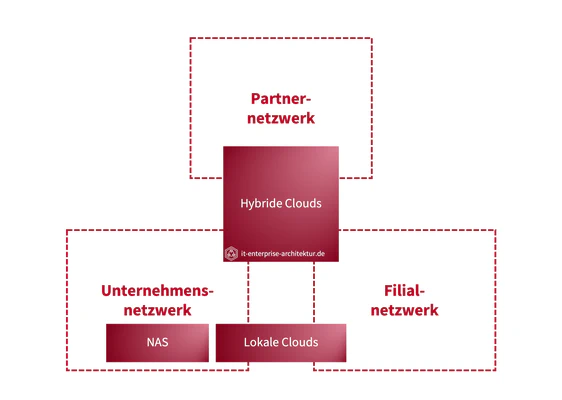

Während die Anwender einer Unternehmens-IT mit den Basisspeichern so gut wie nie in Berührung kommen, spielen die Dateiablagen in ihrem Alltag eine große Rolle. Hier liegen alle Dokumente, Formulare, Tabellen und Präsentationen, mit denen die Anwender täglich arbeiten. Der klassische Ansatz sind Netzwerklaufwerke per NAS. Diese sind robust und einfach zu administrieren, aber wenig flexibel und in den Kollaborationsmöglichkeiten eingeschränkt. Der modernere Ansatz sind lokale Clouds, die mehr Flexibilität bieten, aber auch komplizierter zu verwalten und weniger robust sind. Die meisten Unternehmen werden daher eine hybride Lösung benötigen, die das Beste aus allen Welten bietet, aber in Design und Architektur komplex ist.

NAS

NAS steht für Network Attached Storage und bezeichnet an ein Netzwerk angeschlossene dateibasierte Speicher. Grundlage für die Dateiablage über NAS ist in den meisten Fällen das SMB-Protokoll, das gemeinsam genutzte Ordner im Firmennetzwerk bereitstellt. In kleinen Unternehmen können NAS-Systeme auch als Basisspeicher dienen. Für hohe Arbeitslasten und virtualisierte Umgebungen ist diese Lösung jedoch nicht geeignet.

NAS als Dateispeicher sind relativ unflexibel, können nicht über die Grenzen des Unternehmensnetzwerks hinaus genutzt werden und unterstützen das gleichzeitige, gemeinsame Bearbeiten von Dateien nur sehr eingeschränkt. Andererseits sind NAS-Systeme eine kostengünstige und robuste Lösung für die Dateiablage, die von allen Betriebssystemen problemlos unterstützt wird und vergleichsweise leicht zu administrieren ist.

NAS-Systeme können als Appliances beispielsweise von den Firmen QNAP, Synology oder TerraMaster in unterschiedlichen Konfigurationen, Größen und Leistungsklassen bezogen werden. Hat ihr Unternehmen versierte Administratoren, kommen auch individuelle Lösungen auf Basis von Standardhardware (wie zum Beispiel Dell Poweredge Server oder HPE ProLiant Server) zusammen mit NAS-Betriebssystemen (wie UnRAID oder TrueNAS) in Frage.

Lokale Clouds

Moderne IT-Arbeitsplätze setzen zunehmend auf synchronisierte Speicher für die Zusammenarbeit, die die Vorteile von Cloud Computing-Konzepten in die eigenen IT-Strukturen integrieren. Sie funktionieren wie ein OneDrive oder eine Dropbox. Eine lokale Cloud ermöglicht die Nutzung von Skalierbarkeit, Redundanz und dynamischer Ressourcenzuweisung wie in öffentlichen Clouds, während alle Daten im eigenen Rechenzentrum verbleiben. Dadurch wird das Risiko, sensible Informationen in fremde Hände zu geben, minimiert und gleichzeitig eine hohe Flexibilität erreicht.

Lokale Cloud-Lösungen bieten einen zeitgemäßen Ansatz, der klassischen NAS-Servern in Sachen Flexibilität, Erreichbarkeit und Kollaboration überlegen ist. Cloudsspeicher machen lokale Basisspeicher (in Form eines PSP, SAN oder in kleinen Umgebungen auch NAS) nicht überflüssig, sondern setzen sie auf diese auf und ergänzen sie. Gleichzeitig bleiben die Daten im eigenen Haus, was die Einhaltung von Datenschutzbestimmungen und Sicherheitsanforderungen erleichtert. Die Einführung einer solchen Lösung erfordert jedoch ein hohes Maß an technischer Expertise sowohl in der Planung wie auch in der Administration.

Als lokale Clouds wird oft zuerst die Nextcloud-Plattform genannt. Aber es gibt weitere Lösungen wie Seafile, OwnCloud oder demnächst OpenCloud, die ähnliches bieten. Der Hersteller Synology bietet als Ergänzung zu seinen NAS/SAN-Systemen auch ein vergleichbares Produkt, Synology Drive an.

Hybride Clouds

Verschlüsselte Offsite-Backups, unternehmensübergreifender Datenaustausch oder eine komplexe Filialstruktur können es erforderlich machen, neben NAS-Systemen und lokalen Clouds zusätzlich öffentliche Clouds zu nutzen. Hier bieten europäische Anbieter wie Ionos, Hetzner oder OVH wettbewerbsfähige Produkte und Lösungen an.

Ein hybrider Ansatz kombiniert das Beste aus beiden Welten: lokale Systeme für die Speicherung kritischer Daten und externe Cloud-Lösungen für weniger sensible Anwendungen, für den umfangreichen Datenaustausch oder als Backup-Lösung. So können beispielsweise operative Daten, die eine hohe Verfügbarkeit und schnelle Zugriffsgeschwindigkeiten erfordern, auf eigenen Servern gespeichert werden, während Archivdaten oder unkritische Informationen verschlüsselt in einer zertifizierten europäischen Cloud abgelegt werden. Diese Lösung verspricht eine optimale Balance zwischen Kontrolle, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit. Allerdings muss der Integrationsaufwand beachtet werden, da die Synchronisation zwischen lokalen und externen Systemen zusätzliche Herausforderungen mit sich bringt.

Hybride Speicherlösungen kombinieren die Vorteile beider Ansätze und bieten so eine flexible und zukunftsorientierte Alternative. Kritische Daten werden lokal gespeichert, um maximale Sicherheit und Kontrolle zu gewährleisten, während weniger sensible Informationen in externen, zertifizierten Cloud-Umgebungen abgelegt werden. Dieser duale Ansatz ermöglicht es, Kosten zu optimieren und gleichzeitig von der Skalierbarkeit moderner Cloud-Technologien zu profitieren. Allerdings ist die Integration beider Systeme keine triviale Aufgabe: Die Architektur und die Notwendigkeit, unterschiedliche Technologien nahtlos miteinander zu verbinden, erfordern eine sorgfältige Planung und oft auch den Einsatz spezialisierter Schnittstellenlösungen. Die Herausforderung besteht vor allem darin, die Datenkonsistenz und den reibungslosen Betrieb beider Speicherorte zu gewährleisten.

Handlungsempfehlung

Ein wesentlicher Aspekt bei der Implementierung von souveränen Speicherlösungen ist eine gute Analyse der bestehenden IT-Infrastruktur. Insbesondere Unternehmen, die bereits monolithische Systeme und behördlich integrierte Fachverfahren einsetzen, müssen den Migrationsaufwand realistisch einschätzen. Der Umstieg auf moderne Speichertechnologien erfordert nicht nur technisches Know-how, sondern auch ein tiefes Verständnis der internen Prozesse und Datenflüsse. Es empfiehlt sich daher, zunächst eine grobe Bestandsaufnahme durchzuführen, um die Potenziale und Risiken der verschiedenen Ansätze abzuwägen. Nur so kann eine maßgeschneiderte Speicherstrategie entwickelt werden, die sowohl den Sicherheitsanforderungen als auch den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen gerecht wird. Eine allgemeingültige Lösungsempfehlung kann es dabei ebenso wenig geben, wie es allgemeingültige Unternehmen gibt. Unternehmen können heute ihre Daten souverän speichern. Aber das ist nicht trivial.

Unterziehen Sie Ihre bestehende Dateninfrastruktur einer umfassenden Analyse! Prüfen Sie dabei, welche Teile der IT-Landschaft für eine Umstellung in Frage kommen und wo der Einsatz hybrider Lösungen sinnvoller erscheint. Die iterative Implementierung neuer Speichertechnologien in Kombination mit Pilotprojekten kann helfen, mögliche Integrationsprobleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben - und so den Weg in die digitale Unabhängigkeit zu gehen.